Como sabemos, tras el golpe de Estado que supuso el Decreto de Valencia de 1814, Fernando VII repuso las instituciones propias del Antiguo Régimen. No obstante, a los problemas intrínsecos derivados de la propia esencia de este sistema, había que añadir los problemas coyunturales del período, muy convulso tras la Guerra de la Independencia, y agravados por la progresiva pérdida de las colonias.

En este contexto, el problema del déficit de la Hacienda crecía y crecía. La única solución parecía ser la creación de un sistema impositivo en el que hubiera un solo impuesto. No obstante, la contribución única, a pesar de ser equitativa, engendraba serias dificultades para evaluar la riqueza, con lo que la cantidad recaudada disminuía y daba origen además a un descontento popular, mientras que el sistema tradicional, el sistema propio del Antiguo Régimen, de imposiciones indirectas, aseguraba los ingresos del Estado por la experiencia con que contaban y gozaba de la aceptación del pueblo, por lo tanto resultaba eficiente.

Por todo ello, se necesitaba buscar un sistema que combinase ambas formas de impuestos. A lo largo del siglo XIX se experimentaron sucesivas reformas que conducirían en 1845 al sistema mixto de Mon. Garay fue un episodio más en es proceso.

De esta forma, en marzo de 1817 presentó su plan de reforma de la Hacienda, que sería aprobado después de un amplio debate en el Consejo de Estado, el 30 mayo. Había partido de la labor realizada por la junta de Hacienda presidida por Ibarra que le había precedido. Garay recortó el gasto público, a través de un presupuesto anual - era la primera vez, después de haberlo planteado las Cortes, que se afrontaba un plan presupuestario de un modo efectivo en España- que fijaba una determinaba cantidad inalterable para cada ministerio, y reducción de los empleos a cargo del Estado, límite de los sueldos de los funcionarios y otras medidas encaminadas a saldar el déficit presupuestario. Era, por tanto, una medida muy interesante encaminada a reducir el agobiante déficit que se arrastraba desde Carlos IV, y que se había agravado tras las últimas guerras.

Proponía a continuación una reforma del sistema fiscal. Consistía ésta en la supresión de las rentas provinciales (de las cuales se beneficiaban según Garay los poderosos que se libraban de pagarlas y los empleados que vivían de ellas) a cambio de la imposición de impuestos directos a través de una contribución general similar a la “única” de Aragón (aquella que se había creado a raíz de los Decretos de Nueva Planta), a la que se había de añadir un impuesto de 30 millones de reales que debía pagar la Iglesia y otra serie de contribuciones como las que se aplicaban sobre los salarios de empleados. Por todo ello, nos encontramos ante medidas novedosas, sobre todo dentro del Antiguo Régimen.

Estos medidas se combinaban con imposiciones indirectas en las ciudades y pueblos importantes como los derechos de puertas, las rentas de aduanas y puertos y las estancadas o monopolios fiscales. Además, Martín de Garay eliminaba con su sistema las aduanas interiores, lo cual debía producir necesariamente el desarrollo del comercio, la industria y la agricultura. Como es evidente, esto estaba inspirado en los principios de libre mercado de los liberales, un avance enorme en esta época.

Sin embargo, por esto mismo Garay se enfrentaba a las desigualdades derivadas de la estructura social del Antiguo Régimen, así como a los privilegios de las provincias exentas y recoge las palabras de Garay en las que manifiesta su incomprensión hacia lo que consideraba que originaban las desigualdades, es decir, el beneficio de la mitad de los españoles a costa del sacrificio de la otra mitad.

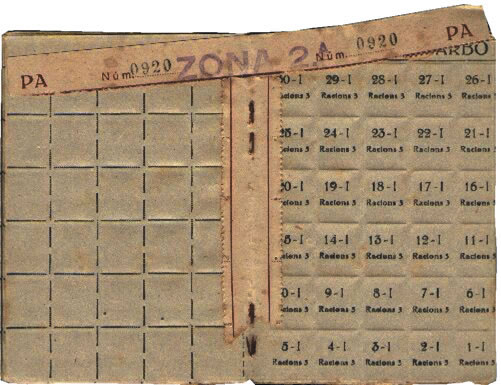

Para hacer efectivo el plan era preciso establecer unos cupos provinciales que repartiesen la carga impositiva. El repartimiento general correría a cargo de la Dirección General de Rentas, que lo remitiría a la Contaduría General. Ésta, partiendo de una cifra aproximada basada en las recaudaciones anteriores, marcaría el reparto por provincias. En cada una de ellas el intendente se lo haría saber a los pueblos donde una junta formada por el regidor, alcalde mayor, el obispo o párroco más antiguo, el regidor decano, el síndico personero o del común y el secretario del ayuntamiento elegirían a dos de entre ellos para proceder al repartimiento individual. Se contemplaba un procedimiento estadístico de evaluación de la riqueza que debía sufrir ajustes según marcase la experiencia del primer año. ES decir, el procedimiento requería que cada localidad publicase una especie de Cuadernos de Riqueza, donde se reflejasen los recursos de que disponía cada población, y así aplicar en ella el cupo correspondiente.

Sin embargo, Martín de Garay se enfrentó a importantes problemas: las juntas formadas por los notables de las ciudades o pueblos no tenían demasiado interés en resolver la tarea que se les presentaba y se les pidió que elaborasen unos cálculos sobre el rendimiento de cada actividad económica que estaban muy lejos de sus capacidades.

Después de acabar su plan de reforma de la Hacienda se aplicó en estudiar el problema del Crédito Público. Para ello, definió la deuda pública como un contrato recíproco entre el Estado y el individuo acreedor, que con justicia tendría que reclamar su cumplimiento cuando la nación estuviese en disposición de efectuarlo. Este aspecto también era novedoso, ya que con anterioridad, la Corona no siempre había satisfecho sus obligaciones con los tenedores de deuda pública.

Consideraba, por tanto, esencial abordar la amortización de una deuda, de la cual, además de haberse dejado de pagar réditos, no se hacían efectivas las amortizaciones de un modo regular desde la época de Carlos IV. Tendrían que emprenderse los pagos de un modo progresivo, ya que con ello retornaría la confianza en la Deuda pública y se destinaría menos cantidad a este sector, lo cual redundaría en la consecución del equilibrio presupuestario.

Su plan implicaba la renuncia de los acreedores a parte de sus créditos en beneficio del Estado lo que realmente constituía una bancarrota parcial. Para afrontar los pagos se efectuaría una parte en metálico pero otra en papel valedero para la adquisición de propiedades de la corona y de la iglesia, por lo que inició un sistema que luego seguiría Mendizábal.

Como consecuencia, se trataba por tanto de un proyecto desamortizador que desagradó en gran manera al estado eclesiástico y contó con la clara oposición del rey. Hualde, capellán de honor y ardiente defensor del absolutismo, expresó con su dictamen en el Consejo de Estado las claves que explican los motivos que las clases privilegiadas tenían para discrepar de los intentos de reforma.

Utilizaba en primer lugar como argumento contra Garay las dificultades que se estaban encontrando para ejecutar el plan del 30 de mayo y el malestar que éste había creado, y se negaba a aceptar la desamortización de fincas de los maestrazgos y de encomiendas, así como la separación de las rentas de prebendas y beneficios, dejando entrever que ello constituía una grave ataque a la religión.

Vinculaba la reforma con los decretos desamortizadores de las Cortes a los que acusaba de intentar causar la ruina del Trono y del Altar y a los que calificaba de antimonárquicos. Además, advertía al rey de que se le estaba tratando como a un ciudadano más, puesto que se le extendía una imposición contributiva humillante. Por lo tanto el proyecto de Garay resultaba contrario a la religión, a la monarquía y a la nobleza, a la que se trataba de equiparar al resto del pueblo.

De esta forma, Martín de Garay se vio bloqueado por los elementos más conservadores, la Iglesia y la nobleza, que lucharon por evitar que cualquier intento de reforma socavase sus privilegios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario